| 分類 |

モリアザミ節 |

| 和名 |

アキヨシアザミ |

| 別名 |

|

| 種名 |

Cirsium calcicola |

| 変種名 |

|

| キャッチフレーズ |

山口県秋吉台の特産で,晩秋に頭花を上向きに咲かせるアザミ |

| 基準産地 |

山口県秋吉台 |

| 記載 |

日本固有種.根はゴボウ根のように肥大し,斜めに伸びる.茎は高さ0.6-1 m,直立し,単純あるいは上部で分枝し,枝は鋭角的に伸びる.根生葉は花期には生存しない.下部の茎葉はやや革質で,披針形,長さ10-18 cm,細かい鋸歯縁となり,羽裂することはない.花期は10月~11月.両全性.頭花は長い柄の先に単生し,直立して咲く.総苞は椀形~筒形,生時で直径1-1.5 cm,標本で直径2-3 cm,総苞片は8−9列,圧着~斜上あるいは短く開出し,外片は狭卵形,内片の1/3以下,多少ともクモ毛がある.腺体は倒卵状披針形で各片にあるが発達が弱く,ふつう総苞は粘らない.しかし,個体によってはかなり粘るものもある.小花は淡紅紫色,長さ16-18 m,狭筒部は広筒部の二倍長.痩果は上部1/4は灰褐色,下部3/4は暗紫褐色,長さ約4 mm,冠毛は長さ12-14 mm.山口県秋吉台に分布し,石灰岩地の乾いた草原に生える.染色体数不明. |

| 分布 |

山口県(秋芳台) |

| ノート |

中井猛之進により独立種として記載された後,北村四郎によってモリアザミの変種とされた.以来,アキヨシアザミはモリアザミの変種として扱われてきた.しかし,アキヨシアザミは,葉は細かい鋸歯縁となって羽状に切れ込みことがなく,総苞片が8-9列で,腺体が明瞭に認められることではっきり区別される.モリアザミは非石灰岩地にも生えるが,アキヨシアザミは秋吉台以外では知られていない. |

| 撮影データ |

宮 山口県秋芳台龍護峰 2002.10.18 |

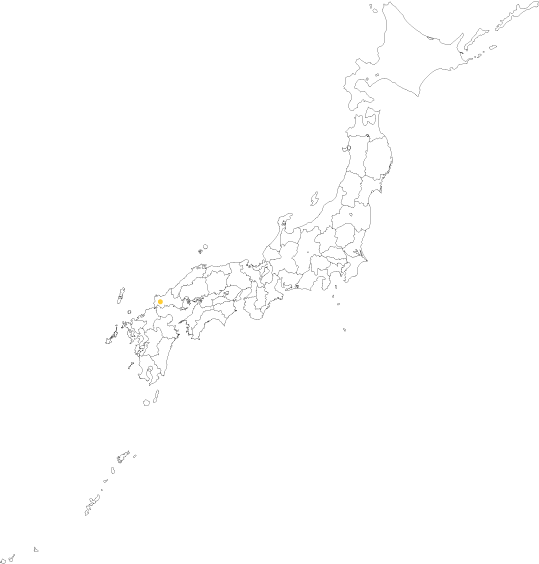

分布図

|

地図をクリックすると拡大します  |