頭蓋・四肢骨計測値における変異の

規則性と限界を探る

Determining the regularity and limits of variations in cranial and limb bone measurements

[ 平成22年度~平成25年度日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究(C))による研究: 課題番号 22570224 ]

☆☆顔かたちの違いにはどんな必然性が?☆☆

|

|

|

|

国立科学博物館 名誉研究員

溝 口 優 司

2014.4.6更新

(2014.3.15作成開始)

[[[ はじめに ]]]

我々は、一般に、ひと目その形態を見ただけで、それがヒトであるか否かを識別することができます。恐らく、それは、ヒトと言われる動物の形態の変異に規則性と限界があるからだろう、と思います。そこで、その規則性と限界があることの原因を明らかにすることを目指して、まずは新石器時代以降の人類集団の頭蓋(とうがい)と四肢骨の計測値を収集し、これ以上はヒトではあり得ない、という各変数の変異の限界、ならびに複数の変数の変異の規則性すなわち共変動性の方向、程度、限界などを客観的に見極めるための研究を始めました。

このほど、標記の研究課題で補助金を受ける期間が終了するあたり、その成果の概要を公開したいと思います。読者諸賢のご批判・ご意見を賜れば幸いです。

[[[ 研究の背景 ]]]

この研究計画の究極的な目的は、我々ヒトの形態が成立していることに対しての物理的な条件あるいはその要因を明らかにすることです。これを成し遂げるには多岐にわたる研究分野の共同作業あるいは情報交換が必要ですが、私が携わってきた形態学の分野では、少なくとも現代人骨ならびに過去の遺跡出土人骨の形態変異のあり方を具体的に調査することができます。

形態の形成要因を探るためには遺伝子と形態の対応関係や個体発生過程における各種物理・化学的要因との関連などを直接調べる分析が必要なことは言うまでもありませんが、その形態学的形質(=その支配遺伝子)がなぜそのヒト集団に出現し、固定されることになったのか、という問題は、現代人材料を使った分析のみでは解決され得ません。やはり、それらの形質(骨に限られますが)の消長を古人骨資料で追い、かつ、古環境要因のデータも収集して、その関連性を調べるしかないと思います。

ちなみに、現代人データを使った頭示数や鼻示数などの形態学的形質と気候要因の間の群間相関推定の試みは、数は多くはありませんが、すでにいくつか報告されています(例えば、Beals, 1972; Mizoguchi, 1985; Kouchi, 1986)。しかし、これらはあくまでも進化あるいは移住・拡散の結果と現代の環境要因との相互関係であって、形質の過去の消長を反映しているものでは必ずしもありません。[ここで言う「群間分析」あるいは「群内分析」というのは、それぞれ、「複数の集団の間の変異に関する分析」、「1つの集団内の個体間の変異に関する分析」という意味です。]

形態学的形質の消長、すなわち、出現、固定・持続、消失を明らかにすることを初めから目的にして調査された遺跡出土人骨は寡聞にして知りませんが、様ざまな他の研究、例えば、集団の起源、進化の道筋、移住・拡散ルートの追跡、あるいは過去の生活復元などの研究のために調査され、報告された古人骨データはかなりの量にのぼります。そこで、私は、これらのデータを再発掘し、つまり文献調査によって集め、それを本計画のような研究に利用しようと考えました。そして、実際、これまで、骨形態の変異・変化の仕方の傾向を知るために、古人骨を使った頭蓋計測値の群間相関の多変量解析(溝口、1998)や頭蓋と四肢骨の計測値の間の群間相関の試行的推定(Mizoguchi, 2007a)を行なってきました。

ここで行なおうとしている分析を、一人で計測したデータに基づいて実行することは、たとえ一生を費やしても、対象集団が多過ぎるため、不可能だろうと思われます。それゆえ、計測者間誤差の問題はありますが、長期にわたって多くの研究者によって収集されたデータを利用し、誤差を超えたところで、何らかの規則性を発見することができれば、それは大きな飛躍になると考えた次第です。

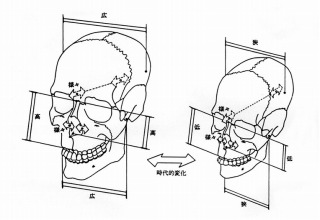

私(溝口、1998、2000)は、すでに、文献調査によって集めたアジア全域の男性 308集団、女性 200集団についての古人骨頭蓋計測値データの多変量解析により、頭蓋最大幅・頬骨弓幅・上顔高・鼻高は常に同じ方向に平行的に時代的変化し、頭蓋最大長と鼻幅は互いに独立に、そして上記4つの計測項目とも独立に変化することを確認しています。

アジア人頭蓋の過去1万年間における時代的変化の傾向(溝口、2000)

また、現代人集団の頭蓋・体幹体肢骨計測値の群内の多変量解析により、脳頭蓋3主径(長・幅・高)のうちでは頭蓋最大長のみが主要な四肢骨の長さ・太さと強い関連を持つことを発見しています(Mizoguchi, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998a, b, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003a, b, 2004, 2005, 2007a, b, 2008)。これらの結果から、本研究計画で行なう頭蓋と四肢骨の計測値の群間相関の分析では、上に述べた頭蓋最大長や鼻幅の頭蓋内での独立的群間変異は、実は四肢骨あるいは体の大きさとの関連から説明されることになるのではないか、と予想しています。

[[[ 研究の成果 ]]]

まず、本研究計画の基礎となる頭蓋と四肢骨の計測値データが報告されている文献ですが、日本列島の縄文時代から現代までのものは約350篇、海外(中国、東南アジア、北米、南米、ヨーロッパなど)の主に新石器時代から現代までのものは約300篇集めることができました。これらの文献から、これまでに、アジアにおける縄文時代相当期から現代までの男女 112集団のデータを読み取り、入力を終わりました。なお、本研究では、高速スキャナーと手書き数字データOCR(Optical Character Reader;光学式文字読取装置)を組み合わせて半自動的なデータ入力システムを構築し、膨大なデータを効率的に入力しました。

データの入力・編集は今後も続けなければなりませんが、現時点で収集可能な、とくに日本と中国のデータは相当充実させることができたという点と、遺跡出土人骨の不完全性および異なる報告者の計測項目不一致性を考慮すれば、以下のような分析を曲がりなりにも行なうことができたという点で、本研究計画の所期の目的は一応達成できたと考えています。

以下に、本プロジェクトで目指した頭蓋・四肢骨計測値の群間相関についての試行的な分析の結果と、4年間の研究期間中に行なった関連分析の概要を記します。

(1)頭蓋・四肢骨計測値間の群間相関の主成分分析

分野外の方々はあまり御存知ないと思いますが、人類形態学の分野では、頭蓋なら頭蓋、歯なら歯、四肢骨なら四肢骨、と専門を異にする研究者が多く、論文も部位ごとに書かれることがしばしばです。つまり、全身の骨の計測値データ(生データのみならず、平均値だけであっても)を網羅的に出版することは、遺跡出土人骨についての報告書以外では非常に珍しい、というのが現状です。したがって、文献調査をする場合も、身体の部位によって、データの揃い方がまるで異なることになります。

そのような理由のため、何年も掛かって大量の文献を集めても、今回のような全身網羅的な分析に使用できるデータは非常に限られます。

ここでは、試しに、縄文時代から現代までの日本列島男性集団24集団についての平均値データから、頭蓋・四肢骨計測値間の群間相関行列を作りましたが、実際に共通に比較できる計測項目を7項目に絞っても、14標本についてしか、データを揃えることができませんでした。それでも、以下のように興味深い結果を得ましたので、ここに報告致します。

形質相互相関を推定する方法は主成分分析法とバリマックス回転法です。一般にこれらの方法は、多変量正規分布の前提の下に使われますが、計測値の平均値の群間分布は必ずしも正規分布とは限りません。しかし、ブートストラップ法を使えば、分布の形に関係なく、結果の有意性検定が行なえますので、ここではブートストラップ法を因子負荷量の有意性検定に使用しました。

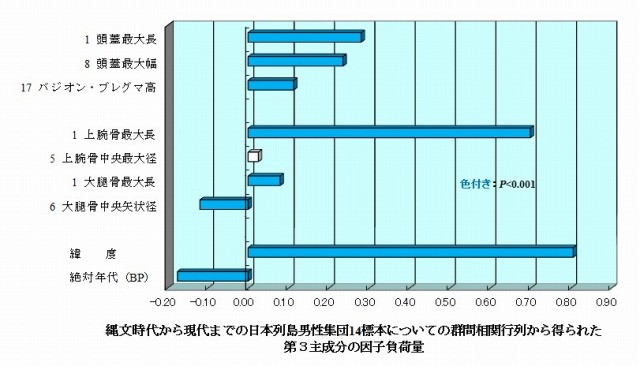

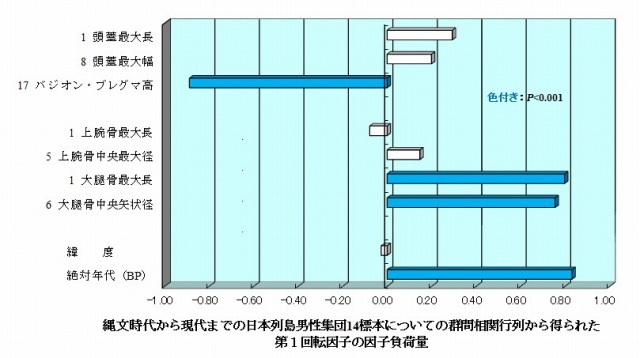

まず、下の2つの図をご覧下さい。これらは、先に述べた7つの計測項目に緯度と年代を変数として加えたものの主成分分析の結果です。バーは、主成分(ここでは因子分析の因子と看なされている)の因子負荷量を示しますが、ブルーの色が付いているものが統計学的に有意な因子負荷量です。

最初の図は、古い時代の集団ほど、頭の高さが低く(長さや幅は大きいが)、上腕骨や大腿骨が太い傾向にあることを示しています。そして、2番目の図は、北方の集団ほど、上腕が長いことを示しています。

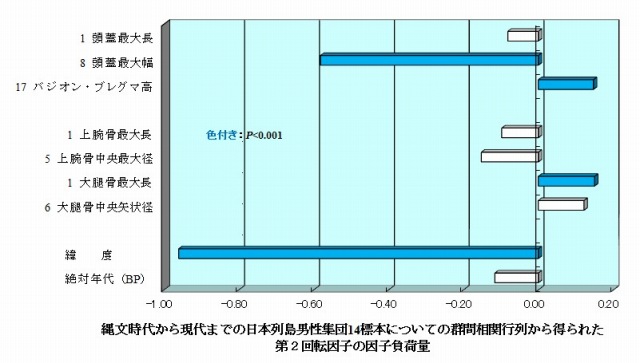

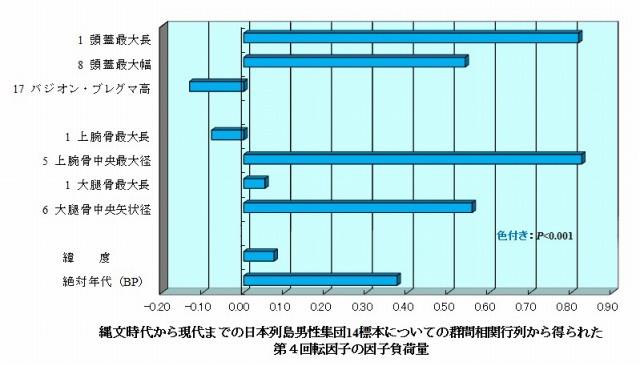

さらに、次の3つの図には、バリマックス回転法によって得た3つの回転因子についての因子負荷量が示されています。この回転という操作は、いわば、同じ変数の組についての個体(本分析では集団平均)のバラツキを上記主成分とは別の方向から(別の条件の下で)眺めるために行なうものなのですが、特に既知の条件等がない場合は、可能性を探るためによく試みられます。

下の第一番目の図は、古い時代の集団ほど、脳頭蓋が低く、大腿骨が太くて長い傾向にあることを示しています。2番目の図は、年代と関係なく、緯度が低いほど、つまり、南方の集団ほど脳頭蓋が狭い(逆に言えば、北方の集団ほど、脳頭蓋の幅が広い)ことを示しています。そして、3番目の図では、頭の長さや幅が大きく、上腕骨と大腿骨が太い集団は古い時代に多い傾向がある、ということが分かります。

以上の主成分(因子と看なされている)と回転因子による結果のどちらを信じればよいのかは、別の様ざまな観察から得られた事実と照らし合わせて判断するしかないのですが、少なくとも、双方に共通に認められた、古い時代の集団ほど、頭の高さが低く、大腿骨が太い、という傾向は間違いがないものと思われます。では、なぜ、古い時代の人達がこのような特徴を持つのでしょうか。この問題は、さらに古環境のデータを収集・分析したり、集団の移住・拡散の歴史を調べたりしなければ、解決されないと思います。

引き続き私自身も努力するつもりですが、次の数世代の研究に期待したいと思います。

(2)古墳時代人頭蓋の地理的変異に対する各地域縄文時代人の貢献度(関連分析):  詳細はこちら!

詳細はこちら!

縄文・古墳時代における頭蓋計測値と現代の気候変数の地理的変異パターンをマンテルの行列順列法によって比較し、縄文時代人頭蓋の地理的変異パターンは、緯度や現代の気温の地理的変異パターンと似ているらしいこと、また、古墳時代人頭蓋の地理的変異パターンは現代の湿度の地理的変異パターンと有意に関連していることなどが示されました。

Q-モードのパス解析による分析では、古墳時代人頭蓋の地理的変異の一部が有意に現代の年間降水量の地理的変異と関連していること、また、縄文・弥生時代人の古墳時代人への貢献の仕方に少なくとも4つの地理的勾配があることなどが発見されました。

(3)脳頭蓋人工変形の頭蓋計測値に対する影響(関連分析):  詳細はこちら!

詳細はこちら!

南北アメリカ先住民とオーストラリア更新世人類の頭蓋計測値を使って、脳頭蓋の人工変形による影響が頭蓋のどの部分に及ぶのか、ということを見極めるための検討を行ない、その具体的な部位を示しました。

(4)頭蓋の三次元構造的偏倚と咬耗程度(関連分析): 詳細はこちら!

詳細はこちら!

有限要素拡縮法と多変量解析法により、頭蓋の計測点近傍における三次元構造的偏倚の方向と程度が歯の咬耗程度とどのように関係しているのか、といった問題を検討しました。結果、イニオン(後頭部下後方の計測点)近傍の歪み程度と上顎第一大臼歯の咬耗程度が有意に関連していることが発見されました。

(5)頭蓋・四肢骨計測値間の群内相関の主成分分析(関連分析): 詳細はこちら!

詳細はこちら!

これは、群間変異を対象とする本研究計画を実施するに先だって、私がこれまで分析してきた現代日本人標本について行なった全身網羅的な群内変異の分析です。

[[[ 将来の展望 ]]]

上記(1)のような相互関連が、群間変異・変化の中に見出されました。もっとデータを蓄積し、もっと詳細な分析を行なえば、このような変異・変化の規則性あるいは限界を見極めることができるものと思われます。そして、それによって、我々人類の形態学的形質の形成のされ方・あり方についての理解が一層深まり、我々の社会の中での、ひいては生態系の中での振る舞い方について、より妥当な指針が自ずと形成されるのではないか、と期待されます。

Copyright (C) 2014 Yuji Mizoguchi All rights reserved.